舒羽

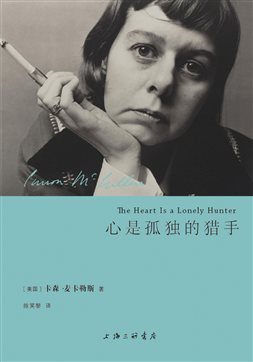

《心是孤独的猎手》 [美国]卡森·麦卡勒斯着 上海三联书店 2014.12

我最喜欢的美国小说家是卡森·麦卡勒斯,假如没有其他作家跳出来反对的话。可是这位迷人的女魔头一生倍受如福楼拜说的“水军”的摧残,自十五岁患上风湿症后便百病缠身,得过肋膜炎、链球菌喉炎、肺炎,做过乳腺癌切除手术,还屡遭庸医误治,第三次脑中风后瘫痪坐床,尝试过自杀,不过最终还是死于一场昏迷:延宕了四十七小时的脑溢血。多么遗憾,照片上这位狂笑不羁的麦卡勒斯小姐竟只活过区区半百,叫人怎么忍心效仿呢!如果天才非得短命,那么心宽体胖的作家该怎么办,还活不活了?

《心是孤独的猎手》、《金色眼睛的镜像》、《婚礼的成员》、《伤心咖啡馆之歌》、《没有指针的钟》,从这些书名中,多少能猜出作者哪里出了点问题。除了这五部长篇,目前能读到的中文版还有李文俊先生翻译的六个短篇。死后,她妹妹又查漏补缺式的将几个未曾发表过的短篇和随笔一起收在了《抵押出去的心》一书中。听说还写过诗,可惜未曾见到。

麦卡勒斯在一篇随笔中谈道:孤独是最大的美国式疾病。欧洲人在家庭纽带和死硬的阶级愚忠之中获得安全感,几乎完全不懂得那种精神上的孤独感,对美国人来说却是自然而然的。“没有比个体意识对自我身份认同及归属感的索求更强有力和更持久的主题了”。所以,麦卡勒斯在每一个故事中很顺手地处理着孤独与疏离的主题。

读她的东西就像看那位希腊籍意大利画家契里柯的画儿,《一条街的寂静与忧郁》。表面上十分宁静,却总像会发生一些什么,充满着某种预感。她对环境的营造甚至不依赖夜晚,直接曝露在光天化日的午后。她的语言之清彻、直白,一如她所向往的爱琴海岸上的太阳。一个个顿挫、肯定的句式,将残忍日常化,像一个徒步短刀的杀手,身怀毫不矫情的深刻,越是心平气和,越心狠,手越辣。读起来简直有一种掺杂着些许墨绿色的烟灰风,虽全然区别于暴毙型的巴别尔文风,但确有一种非常迷人的落拓气质。有时神秘,有时矛盾,弥漫着一丝近乎问题少女般的疯狂气息。这是特别讲究“心理卫生”的十九世纪的欧洲作家无法企及的。

意大利画家契里柯:《一条街的寂静与忧郁》

心是孤独的猎手。藏身于形单影只的小说家后头,在一个寂静、闷热的小镇子里走街串巷、游手荡心时,我由衷的钦佩作者叙述的耐心。她把每一个人都当成主角来写,把文字当成最平常的日子过,把笔墨、心智均匀地分配给她吹活的每一个人。

《心是孤独的猎手》一开头的名字叫《哑巴》。小镇上飘满了有关聋哑人辛格的流言,这个沉默友好的男人因为残疾反被人们奉为了上帝。

最近的几年中,每个人都明白根本没有真正的上帝。当她想到以前她想象中的上帝的模样时,她却只能看见辛格先生,他的身上披着长长的白单子。上帝是沉默的——也许正是因为这点她才想到了上帝。

对于用双手发言的聋哑人辛格来说,任何一个微小的手势都代表了某种精确的含义。辛格沉默的时候一双手总是紧紧地插在口袋中。福楼拜在那本有趣的小书《庸见词典》中有关“手指”(Doigt)一词的说法是:上帝无处不插手。

“你是这个镇上唯一能听懂我说话的人……两天啦,我一直在脑子里和你交谈,因为我知道你明白我想说什么”。“他倾听的时候,脸部是温柔的,犹太式的,一个属于被压迫民族的人的理解力。”

人有被倾听与被理解的要求。一般人对细节争辨得太多,真理往往在途中被消解掉了。在人与人,这绝非相同的个体之间要进行双向而又无间的交流非常困难,而礼数、修养的维持又绝不会比最短的PEA爱情浓度指数更长,因此能够找到一个单向度的纵容和理解自己的对象就变得十分可喜。聋哑人过滤了所有的嘈杂,内心的天平保持着自然的稳定,一切风吹草动也不过是心灵弯曲的微笑和悲悯。辛格,一个独善其身又乐于聆听的聋哑人,在现代社会里就成了一个完美无缺的圣人,总让你觉得跟他共有着同一个秘密,而你自己却不知道它是什么。

上帝死了!辛格自杀了。当得知聋哑伙伴安东尼帕罗斯死在了疯人院里,无声的辛格选择了开枪自杀。有人将小说题材指为“同性恋问题”。可全文并无一处情色爱恋之嫌,生生扣住的关键词只有一个:孤独。什么样的情感可以称之为爱情?男人,女人?欢愉的爱情,在四处寻求释放的孤独心灵面前,又算得了什么?

如果你认为十七岁就参加了文学创作班的麦卡勒斯,只是一个单纯执着于心灵倾诉的文学女青年而不存一丝野心,那就错了。卡尔·马克思、法西斯、犹太人、白人副警长、着装鲜艳但表情愤怒的黑人、工人、移民、佃农等等,小说里她于静悄悄中同步处理着的,是一个既古老又棘手,甚至想起来会让人心生厌倦的主题——黑白种族之战。

南方,在美国作家眼里是一个关乎人格的形容词。田纳西·威廉姆斯很自豪地说,“卡尔精神的纯洁,她的温柔和仁慈,这些都是我们南方各州一位女士所具备的品德。在那里,‘女士’这个词不是一个称谓,而是一种品德。”要有怎样炽烈的情感、敏锐的认知、天纵的才情和革命家的雄心,才能支持小说中艰难人性的每一步旨意深明的跋涉?此时,这位孤独的猎手,南方“女士”,才二十二岁。我想起那年在台湾东海大学校园里,社会学家赵刚突然站定了,问我:“你运动吗?”当时我目光呆滞地回答:“我平时连走路都很少的”。对比之下,我的存在是多么幸运,又是多么苍白无力!

为麦卡勒斯赢得“二十世纪最重要的小说家”名声的,仍然是她的首部长篇《心是孤独的猎手》。好在她的《伤心咖啡馆之歌》等后续的几部作品风格更趋成熟,语言个性也更为鲜明,足以取信于挑剔的读者。而且,基于后者的杰出表现,倒不难理解《心》之所以是她处女作的原因。也许吧,很多人的第一次,不是因为紧张,而是过于人尽其才、物尽其用,把想说的想表现的都试图而且真的全都说了出来表现了出来。但她的第一次肯定没有演砸,就像在高温晕眩的教室里高考没有流鼻血昏倒一样幸运。不仅如此,她还给了读者以沉重的一击。

必须去思考,孤独是什么?

孤独是女生日记里蒙羞被好、不訾诟耻的矫情,还是纳克索斯氤氲暧昧的水仙倒影?是诗人心中恨恨欲死又取之不竭的爱意,还是煽情大师到处讲用、举国若狂的悬想?麦卡勒斯的孤独,是一幅呼之欲出的浮雕,是一个无声的聋哑人从梦中醒来,惊见于自己的双手在空中打着疯狂的手语!

让我们直接面对文本,听一听孤独的声音吧。

——有些曲子,太私人了,没法在挤满了人的房子里唱。这也很奇怪,在拥挤的房子里,一个人会如此的孤独。

——他很想把这事说给一个人听,如果他能大声地说出所有的事实,也许就能弄清令他困惑的东西。

——“不说话也可以是争吵。”鲍蒂娅说,“我感觉,就算是像这样静静地坐着,我们之间也在争论着什么”。

——你只用脑子思考。而我们呢,我们说话,是出自内心深处的感情,它们在那里已经很久了。

——有些事情你就是不想让别人知道。不是因为它们是坏事,你就是想让它们成为秘密。

小镇,是麦卡勒斯式忧伤的秘密宝盒。就像《心》书中少女米克藏在床下的那只鞋盒,里面有一把她永远无法做完的小提琴。麦卡勒斯总是喜欢让故事发生在一个接一个封闭和荒蛮的微工业小镇上,《心》、《伤》、《婚》等等,屡试不爽。这种坚执令她别有一种胆识。反过来,因为她相信爱能驱逐孤独的恐惧,让人变得坦诚而宽容,于是,心灵深处对叙述的冲动又使她充溢了这种阔大。但倍感寂寥的是,她笔下的那些人物,不仅没能在人群中找到一份精切而确当的爱,而且最终都被淹没在了失落之后的更广漠的孤独中——

咖啡馆老板比夫成了鳏夫;梦想成为钢琴家的米克当上了一名售货员;七岁的巴伯尔小弟因为喜欢小贝贝而枪击了她;热血青年兰斯死于游乐场的混战;少年哈里因爱情失身避走他乡;心智康健的安东尼帕罗斯死于疯人院;上帝辛格打爆了自己的头颅;肩挑使命的黑人医生考普兰德移居乡下养老;业余革命家杰克再度失业身世飘零……啊,我真佩服麦卡勒斯跟幸福过不去的伟大存心!

不过小说人物的命运再鲠闷悲伤,也敌不过她本人现实生活的荒谬绝望!在那半身不遂的有限生命中,她与丈夫利夫斯一起尝遍了婚姻所有的可能性:结婚——离婚——复婚——再分居,然后情投意合地在巴黎的某个酒店中商议如何双双自杀。这段出生入死、错乱到战栗的孽债奇缘终以麦卡勒斯只身返回纽约,留下利夫斯一人在酒店结果性命而结束。

再来说说麦卡勒斯给我的第一次馈赠,《伤心咖啡馆之歌》吧。强力惊艳。磁铁般的吸引。一种被拆散了的世纪荒蛮感,像一个装在麻袋里的人被无数黑暗的拳头击打,痛感七零八落。

麦卡勒斯的小说充斥着阒寂空阔的忧伤。梯突滑稽的诡谲感,有如一张张被钉在小酒馆墙壁上的水手海报。荒诞、无辜的存在感,静止在那里,永远不动。又由于她制造的荒诞感极富视觉性,使得这种静止不动在阅读中被读者自动置换成了一连串跳动的画面,像早期的电影,理所当然地给人以真实就是荒诞本身之感。这种沦肌浃髓的存在感,将人迫入死角,甚至怀疑这样的存在是没有必要的。细细体会,这种感觉正是麦卡勒斯想要交予我们的,是我们已经接受到了的一切,称之为荒诞也好,疏离也好,归根结底,是人自出生以来便已存在了的根深蒂固的个体孤独。人性本身有自己寻找出路的要求,于是身体被各种弱点牵制着,奔走趋候,惶惑无依。

当把问题放在了这样一个位置上之后,很多问题就变得失去了谈论的意义。合上书,你只想找个没人的地方,坐下来,喝一杯。

写到这儿,我想到了马尔克斯的《百年孤独》。这时的麦卡勒斯,珠宝店主的女儿,已成长为一名精湛的技师,每落一锤,都能收回一记叫人警觉的振荡。

孩子、咖啡馆、音乐、爱情,是麦卡勒斯文本的嫡系纵队。它们像一个盆景师手中把玩不辍的几块顽石、山棱,依据季节、空间和背景的变化,及个人审美的转变,进行移动、重组。试着去分析这些元素,能组合出一个怎样的麦卡勒斯呢?

麦卡勒斯有执拗的未成年情结,用于抵御文明给人带来的疏离感。在《伤》、《心》、《婚》,还有短篇《神童》中,你几乎能在绝大多数的故事里找到同一个小孩。读着读着,会突然产生一种恍惚感:这个世上怎么会有那么多小孩?在《伤》中,有一段关于儿童心理的正面描写:

儿童幼小的心灵是非常细嫩的器官。冷酷的开端会把他们的心灵扭曲成奇形怪状。一颗受了伤害的儿童的心会萎缩成这样:一辈子都像核桃一样坚硬,一样布满深沟。

咖啡馆里很多人喝酒却很少人喝咖啡,为什么还叫咖啡馆不叫酒馆?全世界都一样。如果自由是一个小孩应有的权利,可以耍赖的正当理由,那么他/她为什么还渴望长大?长大,就意味着必然走向人类的文明。在成人的世界里,人们自觉地在规定的背景中起舞。社会是一个剧场。不容否认,艺术的成功与否,很大程度上取决于在怎样的剧场中演出。

麦卡勒斯的第一个梦想是钢琴家,由于她的音乐老师玛丽·塔克夫人搬家离去而不得不中止学习(塔克曾向传记作家弗吉尼亚女士表示,麦卡勒斯并非一个天生的钢琴家),她便迅速改口,其口吻十足一个自尊心受挫的小孩:我根本就不想当什么钢琴家,我只想当一名作家。

人类的自我意识,是从琢磨自己的声音开始的。这说法应该没有问题。人们通过捕捉声音,即后来的音乐,去辨认、重现甚而创造一些转瞬即逝的东西。某种意义上,音乐品味决定了一个人的艺术命运。麦卡勒斯的音乐视野并不宽阔,莫扎特、贝多芬、约翰·鲍威尔给了她足够的滋养。这不重要,音乐知识的多少不能决定音乐品味的高低。

麦卡勒斯敏锐、尖利的音乐修养,不仅赋予了她一种早熟与沧桑情调调和之下的独特气质,还为她的现实主义小说划上了不可言喻的灰色烟圈一般的美感:

那首前奏曲欢快多采,犹如晨室里的一面多棱镜。它具有一种孤独者不惧怕汇入整体的高尚精神。(《旅居者》)

他唯一能记起来的只有结尾处的和弦与些许不相干的乐音了;主要旋律本身已经逃离了他。(《旅居者》)

“在音乐室里,那音乐好像是在死乞白赖却又笨嘴拙舌地想求得什么不该有的东西似的”。(《神童》)

上帝、人与音乐。摇摆与肯定。她通过否定上帝,来表达人存在的孤独无依,反之,又为笔下的人物灌铸一个温度适宜的灵魂,告诉人们,救赎来自自身。音乐的不可触摸,一如上帝的不可见。

音乐的开头像天平一样,从一头摇晃到另一头。像散步,或者行军。像上帝在夜里神气活现地走路……音乐又来了,更重,更响。它和上帝毫无关系。在烈日下,在黑夜中,充满计划,充满感情。

世上最扰人的东西,莫过爱情。古往今来,小说家们出于善意、美好却并不朴素的愿望,成功引渡了成千上万对才子佳人,登上完美的殿堂。结果呢,养成了人们普遍对爱情好高骛远的坏习惯,深受其害之典型代表,是包法利夫人艾玛。

麦卡勒斯的爱情是写给少数人看的,因为大多数人会觉得倒胃口。《伤》中的女一号艾米利亚小姐,“她那双灰眼睛呢——一天比一天更斗鸡了,仿佛它们想靠近对方,好相互看上一眼,发泄一些苦闷,同病相怜”。男一号李蒙表哥呢?简直不忍心重提——驼子、丧家犬、比杀人越坏还要低劣的骗子。爱情很美,可他们爱得很糟。最终毁掉了一切,连同那个野蛮小镇唯一文明的象征——艾米利亚小姐家的“咖啡馆”。作者在小说中做出的合理解释是这样的:

“爱者也能像对别人一样把一切认得清清楚楚——可是这丝毫也不影响他的感情的发展。一个顶顶平庸的人可以成为一次沼泽毒罂粟般热烈、狂放、美丽的恋爱的对象”。

“世界上有爱者,也有被爱者,这是截然不同的两类人。往往,被爱者仅仅是爱者心底平静得蕴积了好久的那种爱情的触发剂”。

欣赏这一路风格,说明我的秉性冷酷凶险?不会的。我也喜欢暖风熏面又触及心灵的机智与优雅,比如热情高涨、温润多情的普鲁斯特。按培根的说法,是“物质以其诗意的感性光泽对人全身心发出微笑”。如果非把普鲁斯特譬喻为最后一位骑士贵族,麦卡勒斯则是走在现代派前列的田径旗手。他脸色苍白,乘坐四轮马车;她也脸色苍白,但徒步前进。他的烦恼是旁顾左右用心找来的;她的孤寂是在否定了上帝救赎说之后,推开冷酷的现实寒流,寻找人际之间自在、平等、真实的交流。需要补充的是,她心智矫健但体质羸弱,代表的是残奥会。

“你以为你能树立起一道防护罩,可是回忆不是面对面朝一个人走来的——它是从侧面绕过来的。我听从我见到与听到的一切东西的摆布”(《树·石·云》)。

文学是回忆的产物。小说家撒开了手中的彩色石子,用它们拼凑过去,也占卜未来。

封面上,麦卡勒斯斜视着天空。新剪过的刘海盖在略显稚气的额头上。她穿着白色的衬衫,深色的背心,双手挂在一根歪曲的树杆上,像一根悬置在节日里的缎带,只是照片是黑白的,看不出原来的颜色。她带着一只黑色腕表,无名指上有一枚宽边的戒指,食指与中指夹住一支快要燃尽的烟。嘴巴鼓鼓的,含一口饱满的烟。

来源:新浪微博 发布时间:2013年5月17日